安室流共和会のおもしろいお話を伺った。

先人たちが継承してくれたおかげで今、素晴らしい八重山の音楽を聞くことができ、学べている。ささやかな感謝をしながら。

戦争がきっかけとなったのかもしれない

2024年で創立75周年を迎える八重山古典音楽安室流共和会。(以降、共和会と呼ぶ)

4つある八重山民謡の流派の中でももっとも古い。

一方で、琉球王国の歴史を考えると、比較的新しいようにも感じた。たとえば、役人が歌を作ったと考えると、明治の時代や大正時代に流派を作る動きがありそうなものだけど、と。

その答えは、時代にあった。おそらく、明治以降も沖縄は本州とは切り離された土地だったんだろう。独自の文化は残り続けたに違いない。しかし、そこで起こったのが太平洋戦争だった。戦争によって文化が失われかけたのか。

「内地の歌が入ってくるようになって、みんながそっちを聞くようになり、ちゃんと残していかないと、となったタイミングだった」と先生から伺った。

今まで皆が好き好きに歌っていた民謡を体系化するのは、それはそれはすごい苦労だっただろう。でも、やっぱりそういう努力があったから今ここまで八重山民謡は発展しているし、八重山の人の心に根付いている。自分が習い始めたこともあり、いい歌、好きな歌、好きになれない歌、色々あるけど、でもそれでも全部が大切だって思えてくる。

戦争をはじめとするネガティブな出来事に対しても、それに抗うことでかえって繁栄させることができたのが、八重山の人たちの強さだ。きっと、同じような状況の戦後の日本で、忘れ去られてしまった歌もあるのかもしれない。

桃林寺は特別なお寺

桃林寺。臨済宗のお寺だ。石垣島だけでなく、八重山中を統べるお寺といっても過言ではない。八重山の地元の人のお家に呼ばれると、桃林寺のお札が貼ってあることが多い。

だから、私も桃林寺のお守りを持っている。400年前に建てられた、古くて小さなお寺。でも、宗派とか関係なくみんな訪ねている気がする。

共和会の源流となっているのが安室孫師。桃林寺のお坊さんらしい。この人のこと、よくわからない。この人がクンクンシー(三線の楽譜)を作ったのがはじめなのか?この人のこと、調べてみたい。

それまでは間違いなく口伝であったわけで。それをちゃんと再現性のある形で残そうとする努力というか、胆力がすごい。

奄美の民謡は口伝だと教わり、楽譜のない状況で練習している。私は、この曲を楽譜化しようなんて思いもせず、口伝は口伝のままで、それもまた醍醐味、と思ってしまうというか。

このままではダメだと危機感を覚えるくらい、迫るものがあったのかもしれない。安室孫師は明治の時代の人だったとのことで、意外と古くない。というか、日本の歴史があまりにも古く、長すぎる。その時間軸が自分の根本にあるから、琉球王国の時代や明治という時間がとても最近に思えてしまう。自分はたった平成、令和しか生きてないのに、おこがましいかもしれないが。

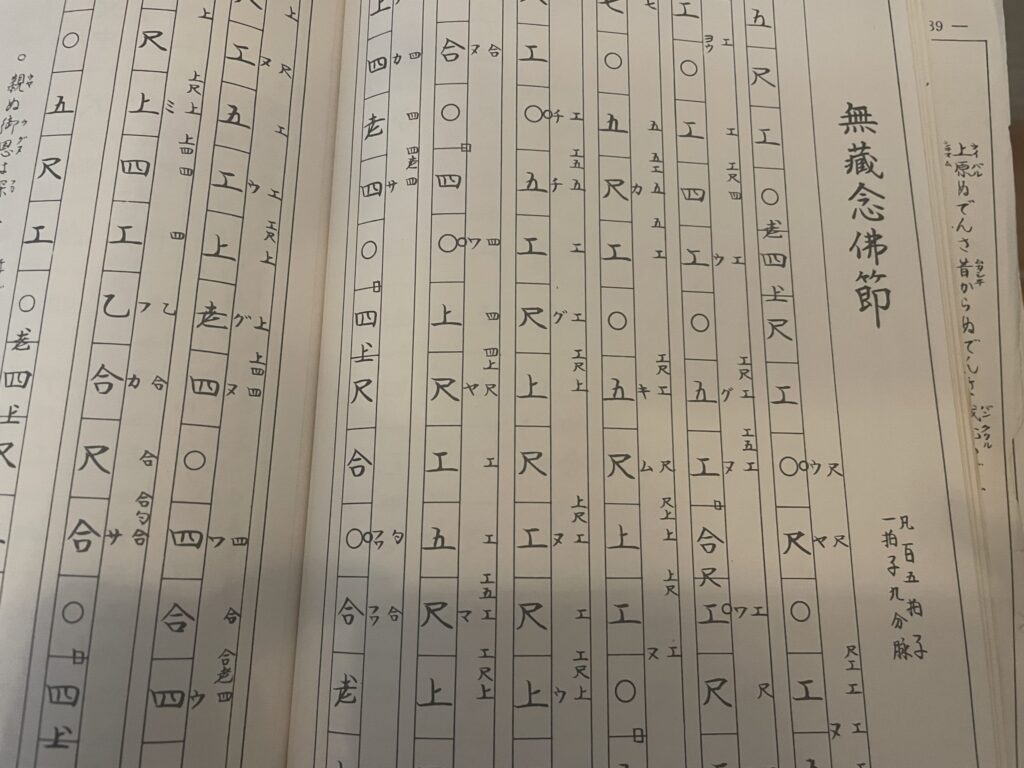

工工四の秘密

この流れで、おもしろいことを聞けた。

工工四には「凡〇〇拍子」と書かれている。これは、その曲の工工四のマス目が何個あるのかを書いているらしい。おもしろいなあ。多分ピアノとかの楽譜で小節数書いてあることってまあないと思う。

また、「一拍子○分厘脉」とも書いてある。なんと、これがテンポだそうだ。

しかも、テンポのベースとなるのは脈拍!!!!!!

脈拍をベースとして、たとえば「無蔵念仏節」の「一拍子九分脉」なら1分間の脈拍の数に対して9割くらいの速さということらしい。

昔の人にとって、同じテンポを刻み続けるもの、おそらく身近さなども含めて、それが脈拍だったというのがすごく原始的というか、創造的というか。すごいこと考えるなあ、と思う。そこまでして、ちゃんとテンポまで伝えないと!と考えたその使命感もすごい。

八重山古典音楽と八重山民謡

八重山の古典音楽は「士族階級や役人が作ったもの」と言われており、女のひとが歌うことさえも禁じられていたらしい。支配層の歌なのか、と思うけど、琉球古典音楽ほど格式高い感じはせずどこか親しみを覚える。民謡から古典音楽になったものも多いからだろうか。

また、八重山古典音楽は、日本の古い音階が残ってたりするらしい。だからなのか、まったくのよその文化、異文化という感じがしない。

ただ、農民が歌っていた、手拍子などで歌う労働歌(ゆんた)などが八重山民謡であり、私たちが習っているのは八重山古典音楽というのがただしいと記事を読んだ。

どうでもいい、と思われるかもしれないが、自分が習っているものの位置付けを知ることはとても大切で、どんなひとがどのように作ったのか、何が歌われているのか、農民のための歌なのかどうか、役人が自分のために作ったのか、あるいは役人が農民のために作ったのか。そこはしっかりと知りたい。

そして、いずれは八重山民謡を知りたい。どうも、自分は「農民、平民たちの歌」に興味がある。飾らない歌。時間を経たせるために歌う、魂の歌。自分にとって一番必要な気がする。

感謝と尊敬を忘れず

私はすぐにあなどる、悪い癖がある。そして痛い目を見る。

先人たちへの感謝と尊敬を忘れず。あなどらず。いつまでも謙虚に学び続ける。師と仲間を尊敬し、残してもらったもののありがたさを感じながら。