憧れの地、チベット。

チベットと日本につながりがあるのだろうか?

強く心が惹かれたチベット文化圏

チベットが悲惨な歴史を持つ国だということは知っていて、ダライ・ラマ14世のことも知っていた。いつもどこか心の中で気になる存在ではあったけど、それ以上何かを求めることはなかった。

しかし、インドに行って変わった。別の文化に魅了されるということがどういうことか、身をもって知った。インドの中で出会ったチベット文化圏。

私は外国語学部の出身で、その事実に対して一種のアイデンティティを持っている。おそらく、外国語学部出身の方ならわかるだろう。でも、英語学科ということもあり、自分の専攻語や地域に対する帰属意識みたいなものはなかった。他の学部の子たちは専攻語と地域が密接に結びついているので、(インドネシア、ベトナム、イタリア、スペイン…etc)文化を学び、真似し、そして愛していた。一方、英語は英米の言葉であると同時に世界の共通語でもあるので、一応イギリス近代史のゼミに所属したりアメリカに留学したりしていたものの、独特の文化に魅了されるという経験をしてこなかった。知ろうとしなかっただけでもあるが、他に自分の4年を捧げたいと思える言語や文化も見つからなかった。

人生初の、他文化に圧倒されるという経験は今でも忘れられない。

南インドの難民キャンプ地、バイラクッペ

そのきっかけは南インドのカルナータカ州に位置するバイラクッペに出向いたことだった。

インドの会社で働く旦那の同僚がチベット人(中国の侵攻とともにインドへ亡命してきた方々の孫世代にあたる方)で、「2月にチベット正月あるけど、見にくる?」というのがきっかけだった。南インドの大都市バンガロールから鉄道でマイソールへ、そしてさらにバスに乗り換えて2、3時間でバイラクッペに到着した。

何もない田舎町ではあったが、それでも店から見えるエンドレスノットの模様などに心躍った。

バイラクッペといえば、ゴールデンテンプル。「ゴールデン」というものは期待を超えてこない、という自分の中の定説があり、さらにお寺の楽しみ方が何ひとつわからない自分だったので時間潰し程度に行ったら。

色、色、色。

溢れる色。赤、青、黄色。輝く金色。天井から漏れ入る光。色の洪水だった。あまりにも美しすぎた。この美しさは、何を書いても伝わらない。あの迫力は、見てみないとわからない。とにかく、圧倒的な芸術だった。

インド政府がチベット人の難民キャンプに、と北インドのダラムサラと南インドのバイラクッペを与えてくれたそうだ。あなたはダラムサラ、あなたはバイラクッペ、とランダムに割り振られたようだったが、バイラクッペはチベットに比べて標高が低すぎて体調を壊す人たちが続出したらしい。そんな状況でも、山しかなかったバイラクッペの木を切り倒し、食物として育てたとうもろこしの皮を燃料に、それはそれは苦労をしてこの小さな町を作り上げたらしい。

文字通りゼロから作られた数十年の歴史しかないバイラクッペという土地で、この美しいゴールデンテンプルを建てるのにどれだけ苦労したのだろうか。そこまで、チベット人への仏教への信仰は尊く、そして絶対的なものなのだろうか。

最初は自分が理解しえないものへの好奇心だったかもしれない。しかし、この出来事によって強くチベット文化に魅了されるようになった。

ラダックの特別な空気

とにかくもっとお寺を見たい。仏教画(タンカ)を見たいし、チベットの独特なデザインに触れたい。そう思ってダラムサラ、シッキム、デリーのチベット人通りなど、インドの中でチベット文化にアクセスできる箇所に片っ端から通った。

そして、自分が地球上でもっとも心惹かれる場所と出会えた。ラダック。

11世紀に建立されたお寺も残るラダックは、昔からのチベット文化が残る土地。痛いくらい強く眩しい日差しと砂の混じる冷たい空気にチベットを感じるとともに、どこか懐かしい感じもした。来るべきして来た、という気もした。ラダックという聖地を訪ねたのは、愛犬の死を弔う意味もあった。早すぎた愛犬の死に対して、チベットの仏教信仰に触れることで救われたかった気持ちもあった。

思い出すだけで心が躍る。この土地で生きられるものなら、生きていきたい、とさえ思った。

でも、選ばれた人たちにしか住めない土地なんだろう。血縁や地縁でつながっている。リモートで仕事ができるから、と移住しても、決して知ることができない真髄みたいなものがあるところな気がする。

ラダックに訪れたことで、自分のチベット文化圏への想いは決定的なものになった。ビザ更新でインドから日本に帰る、となった時も「もしインドに二度と帰られなかったら」と考えることもあった。その時のもっとも大きな心残りが「ラダックに行けなくなる、まだ見ぬチベット文化圏を見ることができなくなる」ということだった。

八重山に来てからの思わぬチベットの再来

八重山に来てから、八重山の日本っぽくも外国っぽい、自分とはルーツが異なる文化に魅了され、チベットのことを考えることも少なくなった。その土地にいる時に、その土地について学び、その土地のものを食べる、それが一番というのがモットーだ。ハーリー(海神祭)を見たり、サガリバナなどを見たりして、八重山を楽しんでいた。

「八重山の歴史と言葉を知るために、八重山民謡をやってみたい」そう思った。三線を買い、教室に行き始めた。YouTubeでも三線を聞き、そこで流れてきた奄美民謡。

衝撃的だった。

沖縄の民謡とはまったく違い、日本的な響きが強く、あふれてこぼれて出てくるような三味線の伴奏に夢中になった。かっこいい。短調で、どこかもの悲しさのあることにも心惹かれた。三線引くならこっちがいい。そう思って、奄美民謡を教えてくれる先生のもとにすぐに駆けつけた。

そして、奄美の民謡を聞けば聞くほど、「Himalayan Music」というカテゴリーでYouTubeに流れている曲に似ている気がした。旦那に聞かせても「一緒やん!」と言う。(適当なのであまりあてにしていないけど)

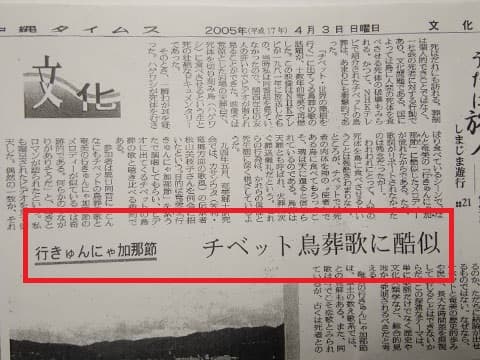

「奄美 チベット」で検索したところ、とてもおもしろい記事にヒットした。

チベットの地では、鳥に亡骸を食べさせる、私達日本人から見れば、衝撃的な葬儀が行われているのですが、その際に流れる唄が、行きゅんにゃ加那節に酷似したメロディーだと言います。

神の使者である鳥に食べてもらってこそ、魂は天に帰ると信じられています。

天に送る唄、死者との別れの唄、奄美大島とチベットのつながりがあるのかというのは定かではありませんが、奄美とチベットが繋がっていると思うと、唄が持つ力にワクワク感が止まりません。

引用元:美ら島 真心 行くんにゃ加那節(画像、文章とも)

やっぱり!

八重山文化、奄美文化を経て結局チベットに還ってきた、そう感じた。やっぱりここなんだ、と。自分の中で、何かが一周してつながった気がした。

そして!びっくりしたのがこのブログの筆者の方。YouTubeで見て、「この人の奄美民謡が一番好き」と思った方だったので驚いた。この方の安定したリズム、力みがないのに強くて、独特のもの悲しさが漂う雰囲気が、まさに奄美民謡の真髄。しかも、私が習っている先生と師を同じとする方らしく、親近感が。ああ、上手くなりたい!奄美民謡もっと知りたい!と思う。

榮百々代さん。一目見て「この人すげえ」となった、豊年節のリンクを貼っておく。

八重山民謡をするはずだったんだけどなあ。でもまあ、自分がいいと思うものを信じて、方向転換をしながらも進もうと思う。